Les risques sont le moindre des risques

Dans le laboratoire souterrain du Mont Terri, dans le Jura, la Nagra teste le dépôt en profondeur de la Suisse qui doit confiner les déchets pendant une durée allant jusqu’à un million d’années. La vraie interrogation est de savoir s’il existe un scénario qui n’a pas encore été envisagé.

par Nicola Brusa

Photographie : Florian Kalotay

Peut-être aurait-on pu percevoir les signes avant-coureurs de la catastrophe. N’y avait-il pas eu un léger craquement ? Un grondement sourd ?

Peut-être. La catastrophe elle-même est indéniable. Une énorme fissure traverse l’Unterland zurichois, profonde de plusieurs centaines de mètres, si profonde qu’elle traverse le dépôt en profondeur de la Nagra, où sont stockés les déchets radioactifs de la Suisse. Des barres de combustible usées provenant de Beznau, Gösgen, Leibstadt et Mühleberg, vestiges d’une époque où la Suisse utilisait la fission nucléaire pour approvisionner les ménages et l’industrie et faire rouler les trains. Il y a quelques centaines d’années ou quelques centaines de milliers d’années. La catastrophe géologique sera-t-elle suivie d’une catastrophe nucléaire ?

Non, répond le géochimiste Olivier Leupin.

Non, répond l’hydrogéologue Irina Gaus.

Non, répond la géologue Typhaine Guillemot.

Tous trois travaillent sur le projet du dépôt en profondeur, un projet du siècle en Suisse qui devrait, selon la recommandation de la Nagra, être scellé dans environ cent ans à 800 mètres sous terre dans la région de l’Unterland zurichois. Leur objectif commun : concevoir un site de stockage pour nos déchets radioactifs qui soit sûr pendant un million d’années. Pour cela, ils ont pris en compte tous les risques possibles, simulé d’innombrables scénarios – des plus évidents aux plus improbables, des plus probables aux plus invraisemblables, des plus réalistes aux plus irréalistes, comme la fissure décrite ci-dessus, qui diviserait le dépôt en profondeur en deux parties.

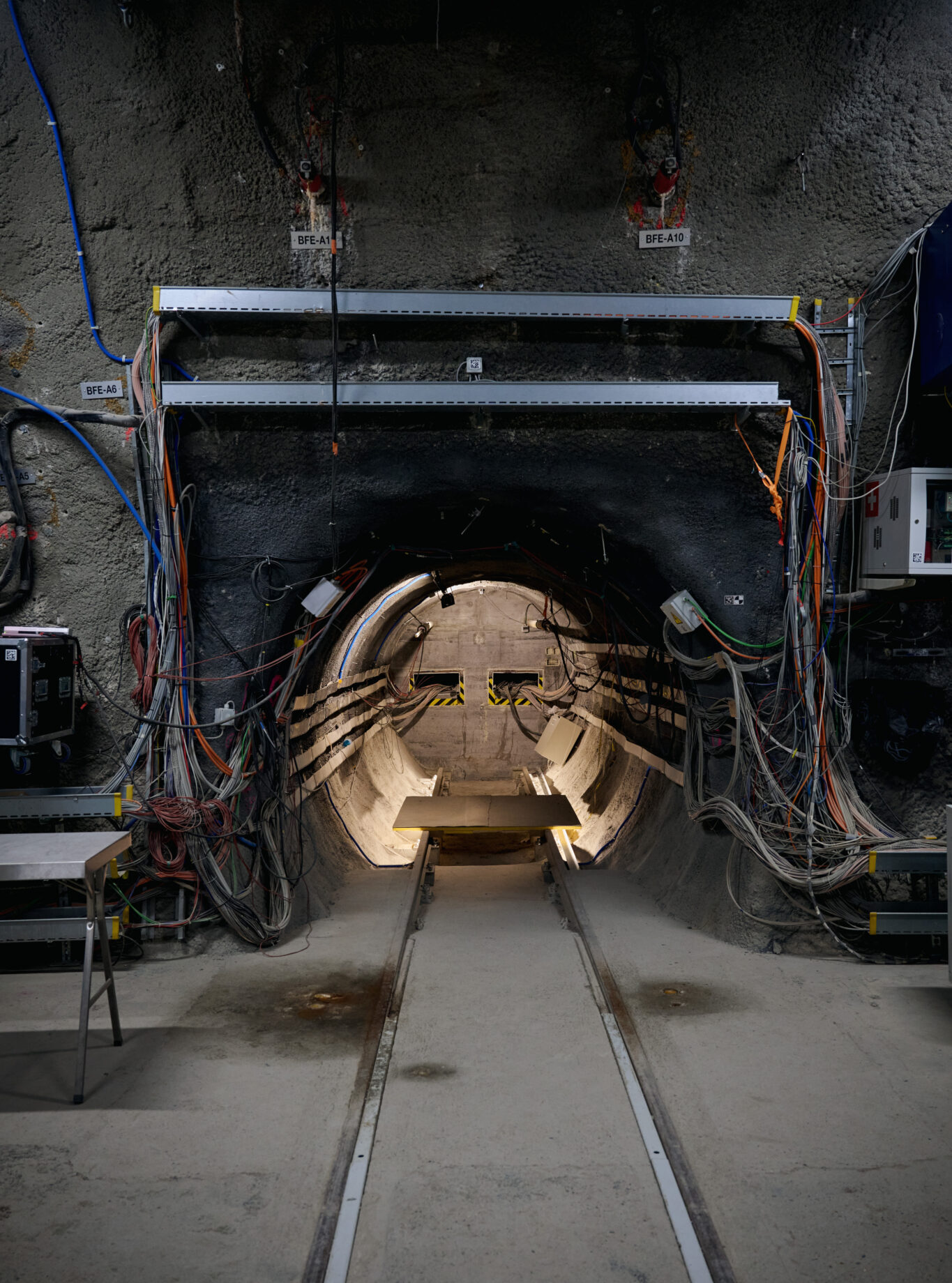

Irina Gaus se trouve à bord de sa Skoda blanche dans le sas menant au laboratoire souterrain du Mont Terri. Les voyants jaunes clignotent nerveusement sur les murs, comme pour réveiller une appréhension latente. L’énorme portail métallique derrière sa voiture n’est pas encore complètement fermé, tandis que celui de devant lui bloque l’accès à l’intérieur de la montagne à Saint-Ursanne, dans le Jura. Irina Gaus est membre de la direction de la Nagra et chargée de veiller à ce que le dépôt en profondeur ne soit pas déjà obsolète lorsque sa construction débutera dans quelques décennies. Son titre officiel est « Head Optimisation ». Les clignotements jaunes font scintiller les réflecteurs de sa veste orange.

Le sas paraît comprimer les visiteurs, le temps que le portail derrière se ferme et que celui de devant s’ouvre. La Skoda blanche semble toute petite dans l’immense tunnel gris. Puis vient la secousse, le portail devant la voiture s’ouvre et nous pénétrons lentement à l’intérieur de la montagne, tels de minuscules personnages. Irina Gaus a franchi ce seuil si souvent que l’impression d’être minuscule a fini par disparaître. Elle aime échapper au « monde extérieur », dit-elle, en guidant la voiture à travers les voies à sens unique du labyrinthe de galeries.

Et si la terre venait soudain à se fissurer, qu’une fine crevasse se dessinait peu à peu sur le béton projeté, progressant sans relâche, et que la lumière se mettait à vaciller ? La gigantesque faille qui engloutirait bientôt la Skoda resterait invisible dans l’obscurité totale des profondeurs.

Le risque que ce scénario se produise est proche de zéro. D’un point de vue géologique, il est même considéré comme impossible. Et si, contre toute attente, une telle fissure survenait, le risque de libération de radiations serait lui aussi quasi nul : les scientifiques entourant Irina Gaus ont présenté de nombreux éléments prouvant qu’un tel événement ne représenterait aucun danger pour l’Homme ni pour l’environnement. Selon Irina Gaus, imaginer ces scénarios relève en partie d’un exercice créatif, puisqu’il s’agit d’envisager tout ce qui pourrait, théoriquement, affecter le dépôt en profondeur sur un horizon temporel d’un million d’années.

La sûreté : aussi une affaire de croyance

On imagine vingt apocalyptiques assis autour d’une longue table ovale à Wettingen, présentant des scénarios tous plus fous les uns que les autres. Installé au bout de la table, sur l’unique fauteuil à accoudoirs, Olivier Leupin esquisse un léger sourire. Sa réponse, formulée dans un dialecte bernois rassurant, reste inchangée face aux scénarios les plus extravagants : « Nous y avons bien sûr pensé. Non, il n’y a aucun danger pour l’Homme et l’environnement. »

En matière de sûreté du dépôt en profondeur, personne n’est mieux informé qu’Olivier Leupin. Et au cas où le responsable de recherche et de développement de la Nagra ne serait pas disponible, lui et son équipe ont consigné toutes leurs connaissances dans la démonstration de la sûreté. Les analyses et les rapports s’empilent sur un petit chariot dans son bureau. Il connaît ces milliers de pages comme personne d’autre ; s’il a besoin d’un graphique pour illustrer ses propos, il retire le rapport correspondant de la pile et trouve la page adéquate en un clin d’œil. « Nous maîtrisons les risques », dit-il. Ce qui le préoccupe davantage, ce sont « les inconnues inconnues ». Que se passerait-il si un événement survenait auquel nous n’avions absolument pas songé ? « Ce que je redoute le plus, c’est qu’on me soumette un scénario et que je doive reconnaître que nous ne l’avions pas anticipé. »

« La conception particulièrement robuste du dépôt en profondeur permet d’éliminer certains éléments sans compromettre la sûreté globale. »

En matière de risques, on parle de « cygne noir » pour qualifier un événement inattendu, échappant aux prévisions. Les événements imprévisibles, dits « cygnes noirs », amènent à modifier le cadre conceptuel du dépôt en profondeur en y intégrant des barrières additionnelles. « Même si quelque chose tourne mal, le dépôt reste sûr », explique Leupin. Cela signifie également que les déchets radioactifs sont stockés de manière ultra-sécurisée afin de prévenir les répercussions graves d’éventuels « cygnes noirs ».

En fin de compte, il revient à Olivier Leupin et son équipe de convaincre la population suisse que le dépôt en profondeur est sûr. La question est simple : après des décennies de recherche, les gens auront-ils vraiment foi en la capacité de la Nagra à maîtriser les risques ? Il est important que les gens croient en la sûreté du dépôt en profondeur – Olivier Leupin, lui, sait que le dépôt en profondeur est sûr. Mais si, dans le pire des cas, les Suisses ne croyaient pas en ce projet, ce savoir ne lui servirait à rien. Ce que les gens croient a, dans ce cas précis, plus d’impact.

À propos de croyance : celle-ci a également sa place sous terre. Dans une des galeries, Sainte Barbe, patronne des mineurs, repose sur une petite saillie et veille sur celles et ceux qui œuvrent dans les profondeurs.

La meilleure réponse reste l’argile à Opalinus

L’argument le plus convaincant de la Nagra et la raison pour laquelle Irina Gaus revient régulièrement dans cette montagne du Jura est l’argile à Opalinus. Pour déterminer où commencent les couches de cette roche quasi imperméable, nul besoin d’être hydrogéologue : si nous roulons sur une route mouillée, dès que nous pénétrons à l’intérieur du Mont Terri, le sol est rapidement sec. Il est évident que l’eau combinée à des déchets nucléaires peut entraîner des conséquences défavorables. « L’argile à Opalinus possède en outre des propriétés auto-obturantes », explique Gaus, « si des fissures apparaissent, elles se referment d’elles-mêmes dès que l’eau pénètre. » Cette roche présente en outre un troisième avantage remarquable : les particules radioactives restent collées à l’argile à Opalinus. Ces propriétés conduisent Olivier Leupin à une interprétation simplifiée et pour le coup peu scientifique :

« La sûreté à long terme du dépôt en profondeur dépend entièrement de la géologie. » La conception particulièrement robuste du dépôt en profondeur permet d’éliminer certains aspects du dispositif de sûreté sans compromettre la sûreté globale. Dit de manière provocante : pas de conteneurs en acier autour des barres de combustible ? Pas de bentonite autour des conteneurs ? Pas de tube en béton ? Pas de problème. Mais sans l’argile à Opalinus, le concept suisse de dépôt en profondeur devrait être adapté. Seule cette barrière naturelle garantit une protection efficace de l’Homme et de l’environnement sur une aussi longue durée.

Le Mont Terri est construit dans la même roche que celle dans laquelle doit être construit le dépôt en profondeur sur le site de Nördlich Lägern. Pour Typhaine Guillemot, le laboratoire souterrain est une « véritable aubaine ». La cheffe de projet Sûreté et Inventaire chez la Nagra a passé de longues journées sous terre, à 300 mètres de profondeur, à mener des expériences dans l’argile à Opalinus afin de mieux comprendre les processus qui se dérouleront un jour dans le dépôt en profondeur. D’un point de vue géologique, l’argile à Opalinus est un matériau extrêmement ennuyeux, explique la géologue Guillemot : « Il ne se passe rien. » Dans un projet dont l’horizon s’étend sur un million d’années et où la sûreté est la priorité absolue, aucun matériau ne saurait être trop ennuyeux, ajoute-t-elle. Sa spécialité : les aspects liés au gaz. « Si les conteneurs en acier se corrodent au fil du temps, des gaz se forment, ce qui peut entraîner une augmentation de la pression dans le dépôt en profondeur. » Comment y remédier ? Elle s’est mise en quête de réponses – et a bénéficié d’un soutien inattendu : certaines bactéries présentes dans l’argile à Opalinus décomposent les gaz produits.

De la recherche dans le calme et l’isolement

Typhaine Guillemot a étudié en France et travaille depuis cinq ans chez la Nagra. Elle aime les journées passées dans le laboratoire souterrain, situé dans une roche truffée de câbles entre la galerie de sécurité du tunnel autoroutier du Mont Terri et une ancienne carrière de calcaire jurassique. Pour elle, le Mont Terri est synonyme de calme, d’isolement et de concentration.

Elle juge important de mettre ses compétences scientifiques au service de la résolution de problèmes concrets. C’est la raison pour laquelle elle travaille chez la Nagra. « Nous poussons tout à l’extrême, chaque risque, aussi minime soit-il, est pris en compte dans nos réflexions. » C’est précisément cela qui la motive : « Nous ne pouvons pas reporter le problème des déchets radioactifs sur les générations futures. » Et nous ne pouvons pas nous contenter d’un « dépôt relativement sûr ». Cette conviction s’est encore renforcée avec la naissance de son fils : « Nous devons trouver des solutions pour stocker ces déchets de la manière la plus sûre possible. »

Pour cela, la Nagra a trouvé « l’endroit le plus sûr de Suisse » et développé en parallèle un « concept extrêmement robuste ». Bien sûr, on ne peut pas affirmer que la Nagra connaisse les risques à cent pour cent ni qu’elle les maîtrise à cent pour cent, ce ne serait pas scientifique. « Mais nous ne sommes pas loin des cent pour cent. »

C’est à Irina Gaus qu’il incombe de se rapprocher des cent pour cent. Cette Belge travaille depuis 18 ans chez la Nagra. Elle s’est déjà rendue dans cette montagne à de nombreuses reprises, plongée dans un silence total, arpentant le labyrinthe de galeries où l’on perd facilement toute notion d’orientation. Les distributeurs de tampons auriculaires rappellent les anciens distributeurs de chewing-gums. Ils prouvent que l’endroit n’est pas toujours aussi silencieux. Il suffit de tourner la manette du distributeur pour recevoir une paire de protections auditives colorées.

Au Mont Terri, la moitié du globe s’investit dans la recherche sur le stockage des déchets radioactifs. Les chercheurs japonais scrutent la montagne avec autant de rigueur que leurs homologues allemands, américains ou canadiens. Sur le chemin menant à la galerie de la Nagra, des carottes de forage emballées dans des caisses en bois sont prêtes à être transportées, des câbles sortent de la roche un peu partout, il y a des fenêtres dans la montagne : des cadres en bois, du plexiglas, exceptionnellement pas de béton projeté. La Nagra étudie ici de manière concrète comment construire un dépôt dans l’argile à Opalinus, en identifiant les machines et techniques adaptées à cette tâche. Parallèlement, les scientifiques poursuivent l’analyse des processus qui se dérouleront à long terme dans un dépôt en profondeur.

Au-delà de ce qu’il y a de « plus sûr »

À ce jour, cinquante années de recherche ont été consacrées au projet de dépôt en profondeur. Depuis plus de 25 ans, les scientifiques de la Nagra se familiarisent avec l’argile à Opalinus dans le laboratoire souterrain. Cinquante ans de recherche continue suffisent-ils pour construire un dépôt en profondeur sûr ?

« Oui », répond Irina Gaus. Et nous travaillons sans relâche pour le rendre encore plus robuste. Le choix du site a permis de franchir un cap décisif : « Maintenant que nous savons où nous voulons construire le dépôt en profondeur, nous passons au développement du projet concret. », déclare Gaus. Si tout se passe comme prévu, les connaissances seront progressivement enrichies grâce à l’expérience accumulée jusqu’à la fermeture du dépôt en profondeur prévue dans cent ans. Une planification sur cent ans comporte déjà beaucoup de « si », explique Gaus – sans oublier sa propre retraite qui, elle, est une échéance certaine. Travailler sur un projet conçu pour durer un million d’années « ne peut être qu’abstrait », estime Gaus. Et pourtant : « Nous avons tout recalculé si souvent, tout analysé et évalué avec tant de précision, que nous sommes déjà aujourd’hui quasiment certains que le projet ne sera pas compromis par nos analyses. » Le Mont Terri a permis à la Nagra de concevoir un dépôt si robuste qu’il serait même capable de faire face à des « cygnes noirs ».

Si la Nagra construisait aujourd’hui le dépôt en profondeur, « il serait sûr ». Mais dans quelques décennies, il sera encore plus sûr, déclare Gaus. La Nagra a-t-elle pensé à tout, a-t-elle évalué tous les risques ?

Oui, répond le géochimiste Olivier Leupin.

Oui, répond l’hydrogéologue Irina Gaus.

Oui, répond la géologue Typhaine Guillemot.

Ils ont envisagé plus d’une centaine de scénarios. Même la glaciation venue des Alpes, ensevelissant toute la région de Zurich sous une couche de glace épaisse de plusieurs mètres. Mais l’humanité aura peut-être alors d’autres problèmes à gérer – ou plus aucun.

Et quel est réellement le risque ?

Les déchets radioactifs, aussi dangereux soient-ils, présentent un avantage : ils se désintègrent. En un million d’années, leur radioactivité diminue de 99,9 %. Durant cette période, le dépôt en profondeur est conçu pour être « sûr ». La notion de « sûreté », encadrée par des réglementations nationales et internationales, sert de référence à la Nagra pour la conception du dépôt en profondeur et l’évaluation continue de sa sûreté.

L’exposition moyenne au rayonnement de la population suisse est d’environ 6 millisieverts par personne par an. Près de trois quarts de cette exposition proviennent du rayonnement naturel, tandis qu’un quart est lié aux applications médicales telles que les radiographies. Si un incident majeur survenait, comme une fissure atteignant la surface, les normes en vigueur limiteraient l’exposition moyenne aux rayonnements à 0,1 millisievert pour les habitants situés juste au-dessus du dépôt en profondeur. À titre de comparaison, la dose effective de rayonnement lors d’un scanner cérébral est d’environ 2 millisieverts. Le concept de la Nagra est si robuste que la valeur limite est largement respectée, même dans des scénarios extrêmes.

Retour au numéro 004